在中国摄影家协会的档案室里,保存着一份特殊的影像档案,它就是八路军前线年牺牲时留下的一本浸染着血痕的日记相册。这本日记相册在他牺牲后,曾由其战友赵烈保存并续写,仅数月之后,赵烈也在战斗中为掩护牺牲了。这本相册被两名战士的鲜血染红,它不单单是一份与红色革命力量相关的影像文献,更是中国人在艰苦抗战岁月中视死如归、前仆后继的见证。当混合着斑驳血迹的影像呈现眼前时,恐怕习惯于在和平年代的我们会对摄影的“武器论”有新的感悟,亦会对镜头与炮火的距离有新的认知。

1940年至1941年,中国正处于抗日战争的相持阶段,由中国领导的抗日武装力量八路军对华北地区的侵华日军发动了“百团大战”,粉碎了日军妄图以铁路、公路和碉堡构成“牢笼”,进而封锁太行抗日根据地与晋察冀边区联络线年春天,日军对冀中平原展开疯狂而残酷的报复性行动——“五一大扫荡”,实行“三光”政策,一些村庄不分男女老幼惨遭整村屠戮,日寇铁蹄所经之处遍地残垣焦土,长城内外700余里成了淌血的无人区。

晋察冀边区军民响应八路军总部的政治动员和军事斗争的号召,积极投入到了反“扫荡”作战之中。在这种情况下,摄影成为了革命宣传的重要利器,受到了党中央的格外的重视。1942年7月7日,在司令员的鼎力支持下,以照片为主、反映边区军民抗战为核心内容的刊物《晋察冀画报》在河北省平山县碾盘沟村创刊。在极度艰苦、物资极度匮乏的环境中,画报创刊号以94页16开套版彩印呈现了150多幅照片。这份中英文对照的画报还发表一些文学、美术作品,当时被根据地营救的美军飞行员看到后,对其精美程度大为震惊。《晋察冀画报》首印1000册在边区发行。画报中八路军对日作战的画面很快传遍全国,甚至传到了国外,极大地鼓舞了全国人民抗日斗争的热情。画报中的照片以其特有的实证性有力地驳斥了当局对红色政权和八路军的负面报道。如利剑般的视觉影像刺破了敌人的封锁,大量年轻人受到画报的感召来到晋察冀请求参加八路军。也正因如此,晋察冀画报引起了日军的注意,日军原以为如此精美的画册是在大城市里印刷的,但在城市里搜查未果之后,才获知画报是在抗日根据地的山沟里印制而成的。于是,清除《晋察冀画报》报社被日军作为“扫荡”的重点目标之一。1943年2月,日军“扫荡”碾盘沟,村主任盖顺心掩护画报社撤退时被日军枪杀,游击队员盖红红、盖二红兄弟被日军俘虏后宁死不说画报社去向,被活活烧死,此次“扫荡”7名村民被杀害。此后,画报社迁至平山县曹家庄。

来自浙江金华的雷烨生于1914年,1938年进入延安抗日军政大学(简称“抗大”)第四期学习。八路军总政治部为加强敌后新闻报道,特从“抗大”学员中选拔了一批政治素质和写作水平兼优的员,组成八路军总政治部前线记者团。雷烨成为入选的18名前线记者之一,并被任命为记者团第一组(晋察冀组)组长。他的照片和文章曾经多次在边区媒体上发表。1941年1月,日军在除夕前夜对冀东丰润县潘家峪村正准备过年的村民实施了惨无人道的屠杀,全村1500多口人有1200多人被杀害。房屋全部炸毁,日军将村民尸体成堆地焚烧。事发后,雷烨前来慰问幸存者,拍下了著名的《潘家峪惨案》,卷曲着的焦尸、老人和幼童的骷髅,都是对日寇最有力的控诉。这些照片以“朱靖”为笔名发表在了《晋察冀日报》上,1943年又在《晋察冀画报》上发表。这期间,他还拍摄了《滦河晓渡》《熊熊的篝火》《转战长城内外》等名作。在冀东的四年战斗使雷烨成为了成绩最为突出的前线记者。

1943年1月,雷烨被选为晋察冀边区参议会参议员,离开冀东前往阜平参加“晋察冀边区第一届参议会”,在那里他见到了时任《晋察冀画报》报社主任的沙飞。沙飞看了雷烨四年来在冀东拍摄的照片之后大加赞赏,决定将雷烨的作品作为《晋察冀画报》第三期的专题内容。他留下雷烨整理照片,撰写接下来即将出版的长篇报道。2月,遭遇“扫荡”之后,画报社人员迁至曹家庄。军区派专人在曹家庄山里挖层层嵌套的“子母洞”用来坚壁设备,预防敌人突袭。

4月19日夜间,沙飞接曹家庄村民报告,数百名日军自南向北突袭《晋察冀画报》报社驻地,他立即通知正在进行图片编辑、撰写文章的雷烨撤退,同时组织画报社转移人员和印刷设备。但雷烨并没有立刻离开,而是紧急挨家挨户敲门,让村民撤离。在此过程中,他发现张家川村民躲避的马石岭沟太危险,于是让村支书带领乡亲更换藏身之地。事后,马石岭沟果然遭遇日军火炮轰炸,雷烨拯救了一整村人,却也因此延误了自己最佳的撤退时机。

据原《晋察冀画报》总务股长裴植回忆,20日拂晓天色渐亮时,日军已经进村,机枪不停地扫射,密集的子弹朝他们飞射而来。雷烨和两名警卫员冲下山坡,他用一支手枪还击敌人,掩护警卫员突围。由于对曹家庄地形不熟,他误入南段峪一处山谷,日军把他包围,试图将他俘虏。在最后时刻,雷烨从容地砸碎了自己的相机、手表、自来水笔等随身物品后,将枪口对向自己,用留下的那最后一颗子弹壮烈殉国,年仅29岁(部分资料记录为26岁)。画报社成员悲痛不已,与当地村民一同将雷烨就地安葬。此次雷烨的牺牲,是《晋察冀画报》报社最大的损失。但所幸的是,这股突袭曹家庄的日军只是路过,并不知道这里是《晋察冀画报》报社驻地,“扫荡”之后未曾发现更多有价值的信息,便匆匆离开了。画报的印刷设备、档案材料和技术人员损失不大。雷烨遇难后,战友们整理他的遗体时发现了他怀里被血染红的相册。

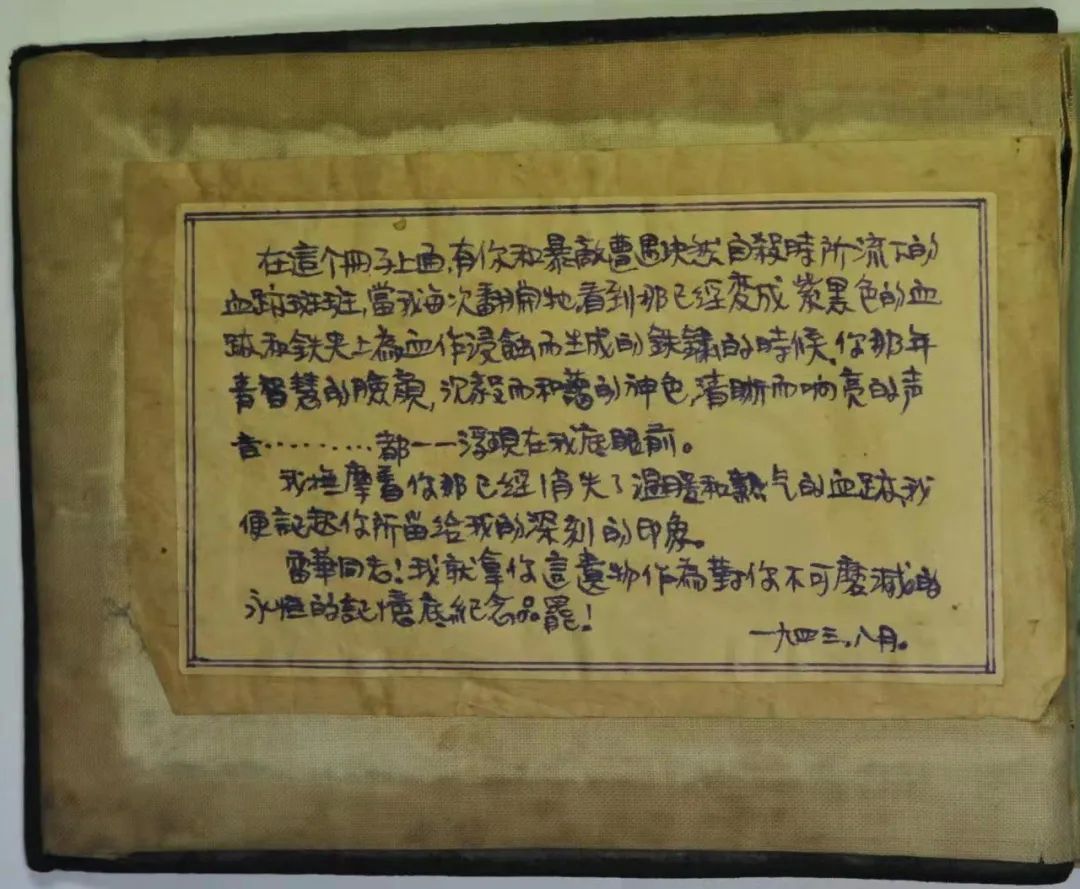

这本相册被时任画报社政治指导员的赵烈保留。在相册上,赵烈写下了一段具有革命浪漫主义气息的怀念文字:“在这个册子上面,有你和暴敌遭遇决然自杀时所留下的血迹斑斑,当我每次翻开它,看到那已经变成紫黑色的血迹和铁夹上为血所侵蚀而生成的铁锈的时候,你那年轻智慧的脸颊,沉毅而和蔼的神色,清晰而响亮的声音……都一一浮现在我的眼前。我抚摸着你那已经消失了温暖和热气的血迹,我便记起你所留给我的深刻印象。雷华!我就拿着你这遗物做为对你不可磨灭的永恒记忆的纪念品吧。”(“雷华”为雷烨的别名,在《晋察冀画报》上的署名亦为“雷华”——编者注)

5月,《晋察冀画报》第三期在平山县出版,该期以雷烨拍摄的《滦河晓渡》为封面,画报三分之二以上的篇幅刊登了雷烨的作品,包括潘家峪惨案、冀东区子弟兵等系列摄影报道,共计照片50余幅、一篇文章《我们怎样收复了塞外乡村》、一首诗《滦河曲》,还刊登了雷烨的遗言和冀东军区政委李楚离的悼念文章。在阜平开会时,沙飞曾为雷烨和儿童剧团小演员田华拍摄了一张合影,这张照片被裁切后附在李楚离的悼词旁一同发表。

▲(左图)1943年第3期《晋察冀画报》封面,图片源自中国摄影出版社2015年9月版《晋察冀画报文献全集》;(右图)画报内刊登的雷烨遗照和李楚离的悼文,图片源自中国摄影出版社2015年9月版《晋察冀画报文献全集》

9月初,日军华北方面军调集4万余人,对北岳区抗日根据地进行毁灭性“扫荡”。八路军晋察冀军区部队也开始了北岳区1943年秋冬季反“扫荡”作战。《晋察冀画报》报社在一次次与敌人的斗争中转移,人员从一百二十多人减员至六七十人。1943年12月,画报社所在地河北省阜平县柏崖村遭遇日军“扫荡”,造成了画报社最大的一次劫难。当时画报社人员正准备埋锅做饭,日军在村外山梁上架起机枪,突然开始扫射,一边扫射,一边向村子里冲击。画报社人员来不及相互联络和沟通,各自分散撤退。沙飞和警卫员赵银德背上比自己命还重要的底片突围,此次沙飞受重伤,差点造成双脚截肢。而赵烈则带领技术人员何重生等人突围。何重生原是故宫博物院印刷厂的技师,年级较大,落在了后面。已经突出重围的赵烈返回去寻找,不幸中弹牺牲,而何重生也在这次突袭中被日军杀害。敌军离开后,人们从赵烈的身上发现了雷烨留下的那本相册。

1943年至1944年,经过无数次惨烈的对抗和拉锯,中国逐渐对日本形成了战略优势;1945年,在本土遭美国轰炸、关东军被苏联歼灭之后,日本宣布无条件投降,持续14年的抗日战争胜利结束。

1948年,晋察冀军区与晋冀鲁豫军区合并,《晋察冀画报》与晋冀鲁豫的《人民画报》合并为《华北画报》,成为此后新闻摄影局及今天新华社摄影部的前身。1987年河北省阜平县立起一座忠魂碑,“雷烨”的名字作为37位革命烈士之一被镌刻在碑上。但是,雷烨只是他为投身革命而起的化名,而大家还因为误读,一直把他叫做“雷华”。他的真名是什么,家人在哪里,多年来相关专家学者一直无从考证。

1986年7月,时任石家庄市地名、地方志办公室主任的高永桢在出席鞍山全国地方志工作会议期间遇到一位名叫项秀文的老,后者当时是杭州市政协副主席,他请求高永桢帮助他查找哥哥项俊文的下落。项秀文父母早亡,一家兄弟姊妹五口人,出生于1914年的项俊文是长子,担负着弟弟和妹妹的生活重担。项俊文热爱文学、诗歌,曾受到鲁迅作品的感召,并与上海左翼进步人士结识。1937年杭州沦陷,项俊文典当了祖宅,购买了一台徕卡相机。在二妹嫁人之后,他又安排好三妹和四妹的婚事,然后把项秀文送进了贫儿院,只身前往延安参加了抗大。1942年他曾从河北省行唐县陈庄村某药店给家里寄来一封信,署名是“雷雨”。

高永桢受托,以仅有的这点口头描述返回石家庄展开调查。起初他并没有查到所谓“陈庄村”,经过大量的考证和走访,初步确认了所谓“行唐陈庄”实际是出于安全考虑使用的地下通讯站,实际名称是“灵寿陈庄”。高永桢利用各种机会查询、走访,3年时间里先后访问了300余人,均没有查到项俊文。但一位曾在陈庄药店工作的周姓夫妇回忆,有一个姓“雷”的南方人曾去过他们家,但没办法证实此人就是“雷雨”。调查线月,高永桢复信项秀文。虽尽到了职责,但却没有结果,这件事始终是高永桢心里的一个遗憾。十余年来,他始终记着这件事,并在很多材料阅览中处处留意蛛丝马迹。

2001年,高永桢偶然在《燕赵晚报》上看到了一篇回忆沙飞的文章,里面提到了一位浙江籍烈士雷烨,被安葬于华北军区烈士陵园。高永桢头脑里闪过了一串印象:浙江籍、雷烨、雷雨,一字之差,会不会就是项俊文?于是高永桢立刻前往烈士陵园,他找到了雷烨烈士墓,抄下了碑文,又去陵园资料室查阅到一份《华北英烈》,经比对,雷烨的信息与项俊文高度重合。

此时,与1986年第一次见到项秀文已逝去了十五年,高永桢通过杭州市政协查到了项秀文的电话,告诉了他新的发现。项秀文听后激动地说:“很谢谢!没想到这么多年了你还没放下这件事,雷烨的情况太像我哥哥了……”在锁定了方向后,高永桢迅速重新再启动调查,几经辗转,先后联系到了原冀中军区摄影记者宋克章、原冀东军区司令员李运昌等人,又将查询范围扩展到了原《晋察冀画报》报社资料科科长顾棣、北京作家魏巍、老演员田华等30余位曾和雷烨共同战斗的人。一个月内走访了6个单位、45人次,查阅资料、抄录雷烨遗作、传略等资料几十份,同时,他还获知田华年幼时曾与雷烨合影,这张照片正是沙飞为他们拍摄的那张被裁切后用作雷烨的遗照的照片。

2001年9月7日,项秀文带着家里兄弟姊妹的合影从浙江飞抵北京,与高永桢先后拜访了有关人员,并将家中的兄妹合影照片与田华保存的照片比对,结合大量相互吻合的信息,人们一致确信雷烨就是项俊文。雷烨的身份确认后,已是白发苍苍的项秀文失声痛哭,跨越了半个多世纪,哥哥的高大的身影从未如此近切地浮现眼前。当年还年幼的项秀文希望哥哥带他一起去延安,哥哥告诉他,行军苦,等他长大一定带他去。没想到一去竟成永别,此后姊妹们也曾埋怨过哥哥丢下他们不管,这时他们才明白,才真正理解了哥哥投身革命的家国胸怀。

雷烨在去往曹家庄之前曾担任《晋察冀日报》特派记者,《晋察冀日报》史研究会也一直在查找雷烨的亲属。此次核对之后,该研究会正式为项俊文开具了烈士身份证明,并加盖公章。9月12日,在高永桢等人的陪同下,项秀文去华北军区烈士陵园雷烨烈士墓前进行了悼念,13日,他们一行人又前往雷烨的牺牲地平山县南段峪山谷献花、祭奠。2003年4月,浙江省金华市金东区民政局正式通知项秀文,由政府正式确认雷烨即项俊文,正式颁发了《烈士证》。2018年4月19日,高永桢基于调查积累的丰富资料撰写的《雷烨传略》一书正式出版。

据粗略统计,华北各抗日根据地牺牲的前线余名,而其中大多数人的身份还有待我们去考证。

根据地的摄影是战斗的影像。日本侵略军曾在部队中配备了设备齐全的摄影队,竭力美化其侵略行为。对此,沙飞提出摄影“武器论”,他在《摄影与救亡》一文中这样写道:“将敌人侵略我国的暴行、我们前线将士英勇杀敌的情景以及各地同胞起来参加救亡运动等各种场面反映暴露出来,以激发民族自救的意识。同时并要严密地组织起来,与政府及出版界切实合作,务使多张有意义的照片,能够迅速地呈现在全国同胞的眼前,以达到唤醒同胞共赴国难的目的。这就是我们摄影界当前所应负的使命。”1930年代末至1940年代初,沙飞、石少华等人先后在晋察冀边区建立了系统的摄影班,先后培养了数百名摄影人员。曾经拍摄过中国抗战的匈牙利裔美籍摄影记者罗伯特·卡帕说过:“如果拍得不够好,是因为离炮火不够近。”但对于遭战火涂炭的中国人而言,思考的最要紧的麻烦是存亡。八路军的前线记者本来就身处“敌后”,浸没在硝烟之中,与炮火根本就不存在“距离”,每一张胶片都珍贵到要靠战士以命相换。在这种情况下,资源极端匮乏,文化程度普遍偏低,他们对拍什么题材、如何构图、如何用光,都很有具体的原则。高效的培养机制使得这支特殊的红色摄影群体快速形成了一套基于抗战救亡的政治视觉机制,在军事斗争中发挥着重要的作用,但他们的个体性往往会在很大程度上被消弱。

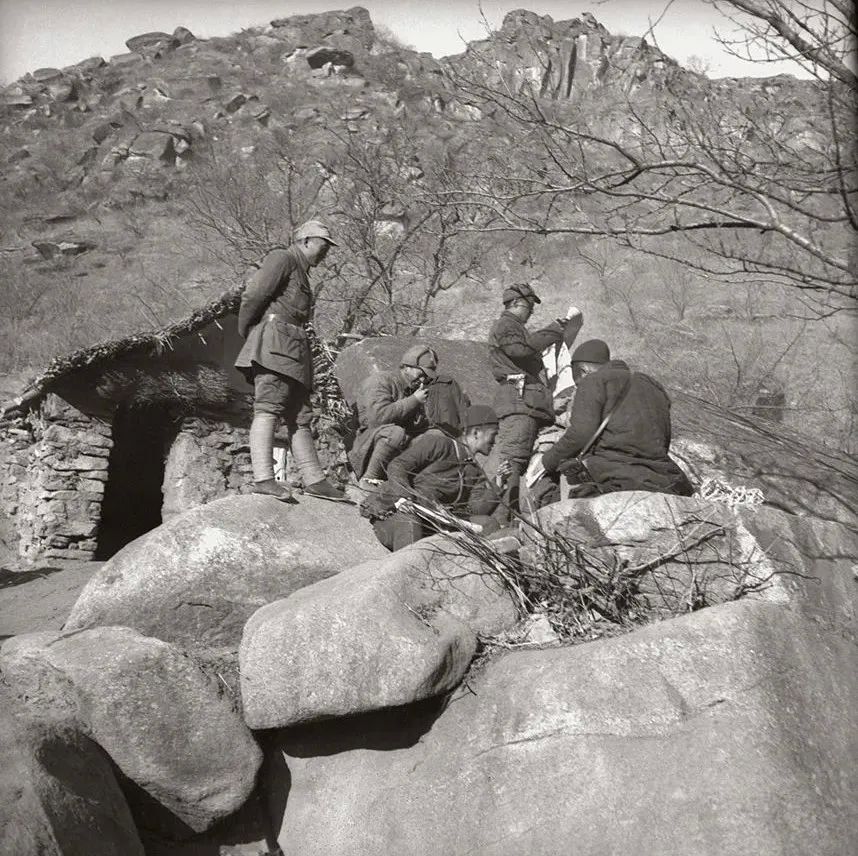

(激战17小时,冀东子弟兵将杨店子、靳发营、王庄子镇同时攻克,这是刚解放之杨店子据点。)

但雷烨不同,他不仅参加革命活动具有很强的自主性,其视觉经验也有着充分的自觉性。在抵达延安之前,他就具备了良好的文学和诗歌素养,价格不菲的德国产徕卡相机几乎让他倾尽家产。这些经历让他较早具备了相对成熟的专业素养,在来到延安的第一年雷烨就从抗大选拔的18人记者团中脱颖而出,成为了《新华日报》的五名特约记者之一,并受到的接见。

一方面,相较于常见的仪式化宣传类报道摄影而言,雷烨对画面的把握相对松弛、自如,这使得他的影像具备了更多的温度感,人物更加鲜活。例如,群众运送伤兵,部队埋锅造饭、山野宿营……这些画面展现了边区生活中较为少见的细节。由于照片中运用的中景较多,因此对人物周遭的环境有充分的交代,战士们在石头上的刻字、整理的行装、墙面的标语都清晰可见,近景构图灵活,大场面则对地平线和透视有着稳健的控制。另一方面,雷烨拍摄的用于宣传报道的照片也极具冲击力和鼓动性,如《滦河晓渡》《冀东子弟兵大练兵》,等等;在《潘家峪惨案》中,他将镜头直接指向骷髅与焦尸,以最直接的方式对日军惨绝人寰的暴行予以揭露。照片中景物的层次和几何线条往往在画面中积极地引导着观众的视线和能动心理,从而激发潜在的斗争意志。或许正是这种多面性打动了沙飞,让他确信,雷烨一个人的作品就可以撑起第三期《晋察冀画报》的专题。个人意志与集体精神在雷烨身上得到了统一地呈现,战斗的影像中被注入了他个人化的诗性特征。他诗歌遗作《滦河曲》中这样写道:“滦河的流水唱着歌,歌声浮载着子弟兵。子弟兵的青春——好像河边的青松林……”因此,当我们今天再回头看这些红色影像,无论是精神的血脉还是摄影的遗产,如赵烈悼文中所言,雷烨为我们留下的是硝烟散尽后“不可磨灭的永恒记忆”。